気付けば、弥生3月です。

弥生って、アレですよね。

確定なアレですよね!

はあ、面倒くさい…

て

ちがーう!

違わないけど

そっちじゃなーい!

弥生土器ですよ!

弥生式土器!(とも言う)

せっかく3月なので

弥生土器を作ろうじゃないですか!

弥生土器のふるさとなんだし!(笑)

だがしかし

弥生土器って何が特徴なんですか?

- ツルッとした壺みたいな土器

- 派手な装飾はなし

- 縄目とかがついてるくらい?

なんか

ふわっとそんなイメージです。

ウィキペディア先生によると

形は、壷・甕(かめ)・鉢、中期から皿を台の上に載せた形状の高坏(たかつき)などの簡素な形をしたものが多く、穀物の調理や保存用の容器が中心につくられた。また、壺や鉢にも台を取り付けたものが登場する。台を独立させた器種として器台が登場する。器種構成の差は、西日本においては明らかだが、東日本においては不明確である。

文様については、縄目(なわめ)、刻(きざみ)目、櫛で描いたような描(くしがき)文などを施している。器形と文様には、時期差と地域差があり、例えば、櫛描文は長野県などの中部高地の系譜を引いており、南関東のものには、細かな縄文が施されるなどの違いがある。

難しい表現だけど、思ってたイメージと大差ないかな。

あと、縄文土器よりも薄型で、焼き方(野焼きの方法)や砂粒混ぜて強度出してるところなんかが進化してる所らしい。

と言うことで、

3月中には一個作ってみようかと思います。

ワークショップに参加して一緒に作ってみたい人がいれば喜びます(笑)

ワークショップはこちらから↓↓↓

まあでも

あっちの弥生もなんとかせんと…鬱

オマケ

弥生時代がなんで弥生かっていうと

弥生土器が最初に発見された場所(東京都文京区弥生)に起因します。

ここまでは超有名な話。

では、なぜこの地が弥生という地名になったか?

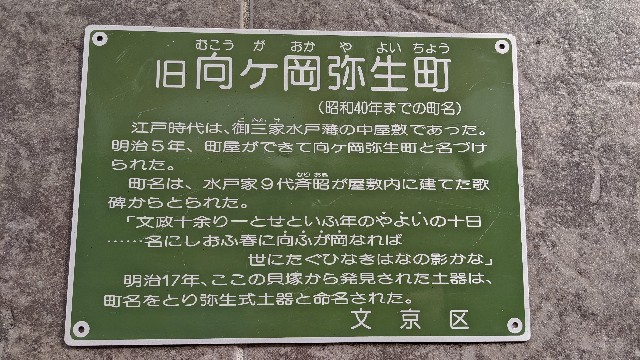

その答えを発見しました。

文政十余り一とせといふ年のやよいの十日

『名にしおふ春に向ふが岡なれば

世にたぐひなきはなの影かな』

つまりこの方が、弥生時代の生みの親(違)

もう少し詳しい記述が東大のホームページに

東京大学本郷キャンパスの大半が加賀前田家上屋敷に重なっていることはよく知られていますが、その北の一角、現在の浅野、弥生地区一帯は、かつて水戸德川家が中屋敷を構えた土地にあたります。浅野地区にひっそりとたたずむ、水戸九代藩主・德川齊昭建立の「向岡記」碑(文政11年、1828)が、わずかにそれを今日に伝えています。

この碑に刻まれた「夜余秘」の文字が由来となって明治5年に誕生した本郷区向ヶ岡弥生町は、明治17年には有坂?蔵(後に東京帝国大学教授)らによる弥生式土器発見の舞台となりました。その正確な発見地は謎のままとはいえ、以後も同じ地区からは、徳川家ゆかりの品物に加えて弥生時代の遺物や遺構が次々に見つかっており、今なお、弥生時代研究に欠かせない場であり続けています。

なるほど、夜余秘(やよひ)、ですか。

暴◯族かーい!(笑)

※現在の地名では弥生と向丘に分かれています。